東本昌平氏の描く世界は、バイクを単なる「機械」ではなく、「持て余す自意識と、やり場のない孤独の受け皿」として描きます。その集大成であり、完結編となる『RIDEX Final』。

「バイクに乗れば、何かが変わる気がした」――そんな青臭い幻想を抱き続け、そのまま大人(という名の、体が硬くなった子供)になってしまった我々にとって、これは単なる漫画ではなく、「引退勧告」であり「再入信の書」でもあります。

『RIDEX Final』:私たちはいつまで、鉄の塊に「自分」を投影し続けるのか。

東本昌平氏が描き続けた「ライダーの肖像」。その最終巻『RIDEX Final』は、最新のCB1300から、もはや伝説の域にあるエグリヴィンセントまでを網羅した、「バイク乗りの業(ごう)」のカタログだ。

最新モデルと往年の名車:等しく流れる「時間の残酷さ」

最新の『CB1300 SUPER FOUR SP』や『HAYABUSA』が描かれる一方で、『GPZ900R』や『SDR200』といった、かつて世界を熱狂させた名車たちが並ぶ。

東本氏の描くライダーたちは、最新スペックを誇るわけでも、昔を懐かしんで涙するわけでもない。ただ、「今の自分には、これしかない」という顔をしてハンドルを握っている。 「最新こそ最良」というAI的な合理性も、「昔は良かった」という老害のノスタルジーも、彼の描く圧倒的な「質感」の前では等しく無力だ。

2. ハンターカブからゴールドウイングまで:排気量は「格」ではなく「迷い」の量

第3話の『CT125 HUNTER CUB』と第4話の『GOLD WING』。 これほど対極にあるマシンを、東本氏は同じ熱量で描く。

排気量が小さかろうが、豪華客船のような巨体だろうが、そこに跨る人間が抱えている「しっくりこない日常」は変わらない。 「バイクに乗っている間だけは、何者でもなくていい」という、ライダー特有の傲慢な自己救済。それをここまで美しく、そして冷徹に描けるのは、東本氏のペン先だけだ。

最終話「home」:エグリヴィンセントと、作者自身の到達点

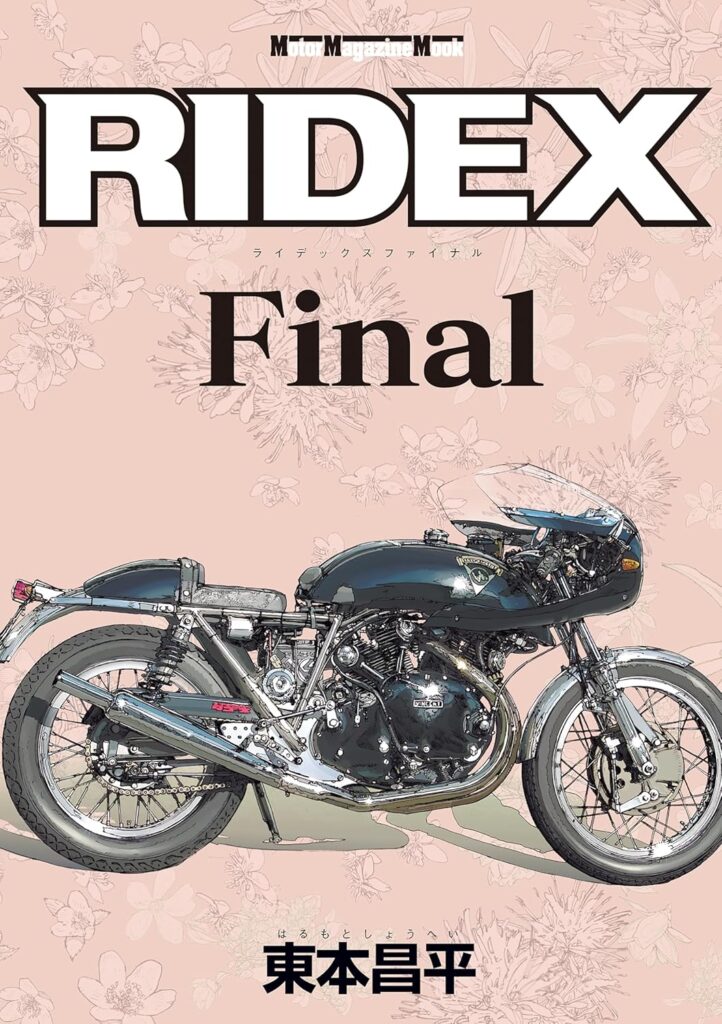

最終巻の表紙を飾り、ラストエピソードに登場するのは、東本氏自身の愛車『エグリヴィンセント』。 究極のビンテージであり、究極の工芸品。 「家(home)」というタイトルが付けられたその話は、長い旅の終わりを予感させる。

結局、私たちはどこへ向かっていたのか? 「走る理由なんてない」と嘯きながら、ガソリンを燃やし、タイヤを削り、時間を浪費してきた。その答えが、巻末の直筆サインと一言に凝縮されている。それを読んだとき、あなたは「ああ、自分もまだ、走っていていいんだな」と、質の悪い免罪符をもらったような気分になるはずだ。

結論:この本は「卒業証書」ではない。

『RIDEX Final』。タイトルに「Final」と銘打たれてはいるが、これはバイクを降りるための本ではない。 むしろ、「一生この迷宮から抜け出せない」ことを再認識させ、絶望と共に愛車に跨るための覚悟を決める本だ。

「漫画なんて、ただの絵だろ?」 そう言う人には、この本の表紙に描かれたエグリヴィンセントの「熱」や、ページをめくるたびに漂ってくる「排ガスの匂い」は一生分からないだろう。